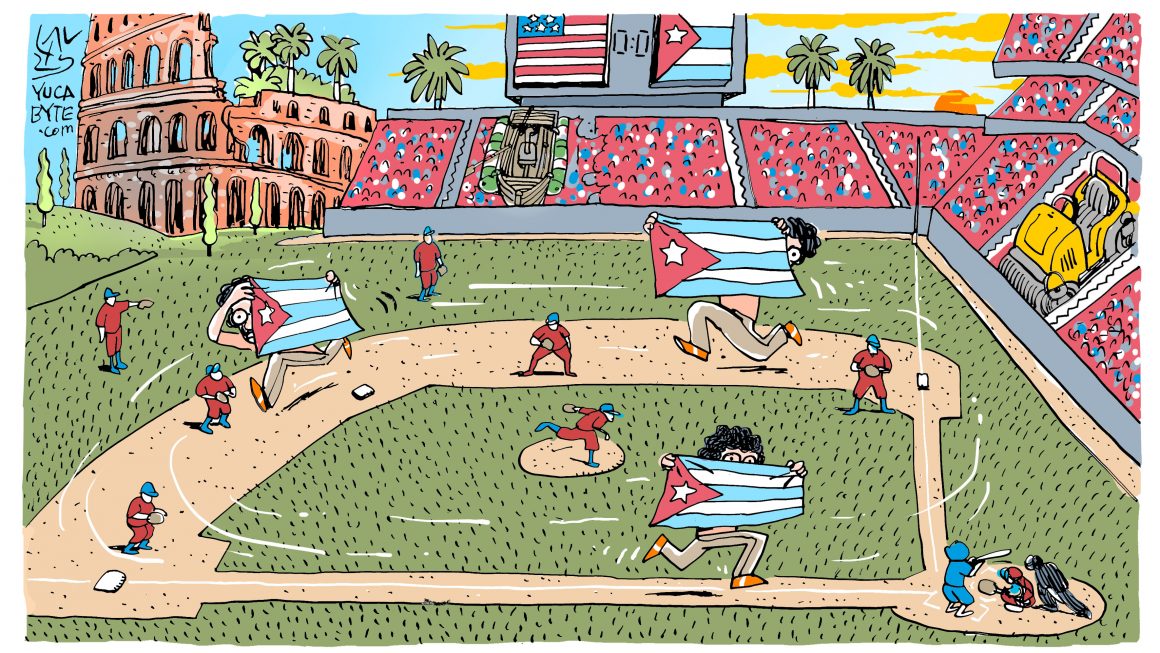

Ilustración: Alen Lauzán

El escritor Armando Lucas Correa nos recuerda en su novela La niña alemana que, entre otras macabras semejanzas, el castrismo y el nazismo comparten la fea costumbre de apropiarse por la fuerza de lo ajeno.

Correa describe los famosos “inventarios” castristas que forzaban a las familias cubanas a producir un registro de posesiones, desde un televisor a una cazuela y desde una bicicleta a un acordeón, antes de permitírseles emigrar a Miami o Madrid. En 1934, los nazis habían dado un nombre alemán a esa política de despojo: Vermögenserklärung. Los cubanos expropiados, como los judíos de los años 30, pasaban noches en vela imaginando un plato roto o una espumadera desaparecida.

Muchos de los que se encontraban en el público del estadio LoanDepot de Miami el pasado domingo pasaron por esas mismas humillaciones y terrores. El resto de la fanaticada posiblemente estuviera compuesta de hijos, nietas y bisnietos de aquellos que inventariaron butacas y sanaron con esparadrapo las viejas litografías del Cristo de Limpias, antes que les llegara el telegrama y tocara a la puerta el interventor.

Los nuevos exiliados saben muy poco de estas cosas. Ellos llegan a un exilio de terciopelo e ignoran el triste destino de los siquitrillados. Los argentinos y los chilenos, que se llenan la boca para hablar de sus dictaduras, no tuvieron que ocultar los anillos de boda en un pastel de cumpleaños e intentar contrabandearlo por el aeropuerto de Varadero, solo para que un jenízaro terminara arponeando el relleno de natilla con la bayoneta y confiscando las joyas, como le pasó a la cosmetóloga Mirta de Perales.

En la actualidad, la desbandada de cubanos, a razón de 10 000 por mes, ha ocasionado la venta de viviendas a precios de remate y la aparición de barrios fantasmas en las principales ciudades de Cuba, donde las moradas de los “patrocinados” esperan ser reposeídas por okupas o, como sucede otras veces, por sus mismos propietarios, ya armados de tarjetas de residencia yumas. Es la continuidad del Vermögenserklärung, 64 años después. Pero nada de esto pasó en Brasil, Uruguay ni Bolivia, y nada semejante tuvieron que sufrir las Madres de la Plaza de Mayo.

Ese malestar, ese horror, está uniformemente distribuido por el área metropolitana de Miami, a lo largo de muchas décadas, y sería demasiado pedir, como ha hecho el periodista Carlos Manuel Álvarez en un reciente artículo de opinión, que los miamenses dejen de lado “el desgarrador, adolescente e insoportable drama nacional” y se abstengan de criticar a unos millonarios de Grandes Ligas que decidieron formar parte del Team Asere, que es el producto de la más desvergonzada propaganda castrista.

Con su habitual candidez, Carlos Manuel comenta que “ninguno de los dos [Luis Robert y Yoan Moncada] se sumó a la selección sin imponer algunas condiciones mínimas, entre ellas no participar en ningún acto político ni arenga propagandística de los dirigentes del país”, como si la idea espuria de un equipo de peloteros cubanos que “no comete el error de confundir gobierno con ciudadanía” no fuera el principio y el fin de esas condiciones mínimas y la peor forma de arenga.

La participación de peloteros exiliados en un equipo concebido desde el jingoísmo es otra modalidad de la expropiación, una versión deportiva del inventario de bienes. Porque fue el Exilio el que creó las condiciones para que el moderno béisbol cubano accediera a las Grandes Ligas y pudiera ejercerse en libertad; pero, sobre todo, para que volviera a conducirse como un negocio y no como un feudo, bajo las condiciones económicas del capitalismo clásico, donde un atleta es pagado de acuerdo a sus capacidades. Se trata aquí, como en cualquier otra actividad humana, de simple lucro, de la usura de cazatalentos y apostadores que luego se materializará en los coches, yates y fastuosas mansiones de Luis Robert.

De ese negocio, y no de otra de tantas iniciativas chatarra de conciliación nacional, quiere una tajada el castrismo, que alardea de pobreza virtuosa y da media vuelta y estafa al Exilio en cada reglón económico, desde los envíos de víveres y medicamentos hasta los precios inflacionarios de sus tiendas de porquerías panameñas. Capitalismo es capitalismo es capitalismo, y el castrismo, como ya se ha dicho hasta la saciedad, es capitalismo de Estado, aunque nuestro cronista venga a ser el último en enterarse.

Las condiciones objetivas, oscuras, mierderas del capitalismo deberían ser siempre la consideración primordial del pueblo en exilio, como lo han sido también para Carlos Manuel, que rodó de plaza en plaza hasta ir a caer de fly en la Segunda Ciudad. Ni los conciliadores ni los neoanarquistas son inmunes a las leyes del mercado. Para Carlos, como para la más inculta exiliada de Mayajigua, Miami es, sencillamente, un gran tianguis, un mercado de esclavos donde cada cual oferta sus encantos y sus argucias.

Cuando Carlos Manuel opina que la “diáspora no ha construido, o al menos no tan sólida, una institución lucrativa que necesita como nadie la existencia de su régimen particular, pues justamente ese régimen es lo que les permite a ellos vivir holgadamente en el capitalismo, y nadie va a matar, aunque finja hacerlo, aquel cuerpo del cual depende su subsistencia”, está repitiendo el clásico argumento castrista de que el Exilio es una sanguijuela, una judería de energúmenos metalizados, o acaso, y dicho esta vez en el argot del nacionalsocialismo, un Ungeziefer, el gran gusano deseante que chupa la sangre de un cuerpo político disponible.

Ese fascinante intelectual que, según su nota de presentación, “cree solo en dos cosas: la audacia de los primeros bates y la soledad del center field”, debe saber que en un estadio cubanoamericano sito en el corazón de la Pequeña Habana, donde no hay cabida para el Global Ambassador of Baseball Antonio Castro, la gente se comporta con la audacia de los primeros bates, quizás porque el Exilio ha sido, por muchas décadas, un bateador ponchado. La audacia y la soledad hacen que los gusanos se expresen de una manera desordenada y libérrima que podría asustar a los recién llegados. Un liberalismo que les es profundamente ajeno, pues la libertad se aprende, no cae del cielo, y Miami es la academia de los extraviados, la escuelita primaria de los desengañados.

Es por lo que nos dio tanto gusto ver a Carlos Manuel tirarse al ruedo, no en el Coloso del Cerro, sino en ese circo romano que fue el LoanDepot por una tarde. Raudo y desmelenado, Carlos Manuel entraba al Exilio por la puerta que abrió la aplanadora de Miguel Saavedra y su Vigila Mambisa, dos autores apócrifos hermanados en una misma causa. Su carrera en el césped era la definitiva “mayamada”, un gesto diaspórico que lo elevaba instantáneamente, más allá del narcisismo de octavo inning, al Salón de la Fama, junto al grafitero El Sexto, alto como Ares, y al apaleado e injustamente olvidado Diego Tintorero.

En el montículo, Carlos fue la encarnación momentánea de nuestro protagonismo, nuestro exhibicionismo y nuestra trágica payasada. El público que lo vio correr acudió a los medios sociales para ofrecer su reseña, y lo llamó vanidoso, farsante y aprovechado, acusándolo de haber confundido Miami con Pamplona y al LoanDepot con una pasarela, sin entender que el acto fallido encubría una admisión tácita.

Y es que volver a nacer aquí es una fiesta innombrable: Carlos se había contagiado de Miami, de su farándula y su hipérbole. El escritor proclamaba, en términos inequívocos, la llegada de una nueva sensibilidad, aquella del aplatanado que descubre de pronto el barroco de Miami.

Las opiniones expresadas en esta columna representan a su autor/a y no necesariamente a YucaByte.

Y yo que lo perdí